Alloa, Écosse, 20 Mai 1960. Il n’y a pas foule au pub ce vendredi soir… Les quelques clients qui lèvent le coude ne se sont visiblement pas déplacés pour le crooner de Liverpool qui se prépare à monter sur scène, un certain Johnny Gentle, interprète du single «Wendy» sorti l’année précédente dans une cruelle mais totale indifférence. Le manager de Johnny, Larry Parnes, n’a pourtant pas lâché son poulain car il sait que le succès est rarement immédiat et qu’il faut aller chercher le public ! Alors il a monté à Johnny cette tournée d’une semaine au pays du kilt et lui a recruté pour l’occasion un backing band du tonnerre, des petits gars qu’il a auditionnés dix jours plus tôt : les Silver Beetles… Oui, ceux-là mêmes qui deviendront bientôt…

The Beatles ! Pour se marrer, les futures superstars ont pris des noms d’emprunt pour la tournée. Ainsi, alors que Stuart Sutcliffe se fait appeler Stuart De Staël, Lennon est devenu Long John… Le nouveau blaze de George n’est autre que Carl Harrison, et McCartney répond pour sa part au patronyme de Paul… Ramon.

NYC, USA, 1966. Douglas Colvin, quinze ans, vient de revenir au pays. Sa courte vie n’a pas été joyeuse. Bien qu’américain de naissance, il a grandi en Allemagne et n’a jamais vraiment eu d’amis, trimballé d’une ville à l’autre au gré des mutations de son militaire de père, un connard alcoolique et violent que sa mère (alcoolique elle aussi) a fini par fuir en rejoignant le Queens avec ses deux moutards. Doug ne connaît personne à

Forest Hills. Il passe ses journées seul à traîner et s’emmerde sévère. Alors il écoute de la musique et se drogue. Ben tiens. Pour payer sa came, il achète des doses à 2$ devant la fontaine de Central Park qu’il revend 3$ dans le Queens, mais il lui arrive également de se prostituer au croisement de la 53ème et de la 3ème, point de rendez-vous des tapins homos. Blasé par cette vie de merde qu’il vomit de toute son âme, Doug décide un jour de s’inventer un alter-égo. Plus personne désormais ne l’appellera Douglas Colvin. Mais pour dire définitivement adieu à ce putain de loser, il lui faut un nouveau nom ! En fan absolu des Beatles et plus particulièrement de McCartney, le kid connaît bien entendu la moindre anecdote concernant ses héros… Et c’est ainsi qu’un après-midi pluvieux, en se penchant pour sniffer le premier de ses trois sachets de poudre quotidiens, Doug Colvin se rebaptise lui-même Dee Dee Ramone, en hommage au nom secret de Macca.

Quelques semaines plus tard, viré de chez lui comme un malpropre par sa mère qui l’a surpris en crise de manque, Dee Dee décide de rejoindre la Californie en stop. Il n’arrivera pas au bout du voyage. Monté dans la caisse de voyous du Michigan, il est entrainé par ses covoitureurs dans un braquage de station-service foireux à South Bend dans l’Indiana et écope de trois mois de taule, avant d’être renvoyé chez Maman dans le Queens, n’ayant toujours que quinze bougies au compteur à sa sortie de zonzon. La vie reprend et les années défilent. Dee Dee aperçoit souvent un gars en face de chez lui dont le look le fait sourire. John Cummings, livreur pour une blanchisserie du quartier mais surtout guitariste des

Tangerine Puppets, porte en effet les cheveux longs jusqu’au cul au-dessus de son blouson noir. Les deux ados s’observent un moment avant de finir par se causer, se découvrant un goût commun pour les Stooges et la drogue. Tout un programme…

Dee Dee s’est intégré à

Forest Hills désormais. Enfin, presque : il connaît parfaitement tous les parias du quartier, ceux qui se réunissent sur le toit des immeubles, avec lesquels il fume de l’herbe, sniffe du trichlo et de la colle, le tout généralement accompagné de quelques Tuinal et Séconal pour la route. Les yeux écarquillés au milieu de ces marginaux, Dee Dee reste tout de même intrigué par un hurluberlu encore plus bizarre que les autres : le dénommé Jeffrey Ross Hyman, qui, chose inconcevable pour Dee Dee, a la vilaine habitude de ne pas se droguer, ou très rarement, ayant essuyé de terribles bad trips à chaque tentative de taper dans le sac en papier ! Dee Dee veut comprendre, merde ! Il découvre ainsi que Jeffrey est alcoolique (le voilà rassuré) et tourne toute la sainte journée à la piquette, s’avalant à la chaîne des bouteilles de Boone’s Farm et de Porto Gallo au carrefour de Queens Boulevard, tout en insultant les gens pour passer le temps.

Jeffrey, hippie dans l’âme, est un véritable freak qui déambule pieds-nus dans le quartier depuis qu’il est revenu de son pèlerinage à San Francisco, même si c’est son séjour récent en hôpital psychiatrique que ses voisins retiennent plus particulièrement. En plus de ses nombreux T.O.C.s envahissants, Jeffrey est reconnaissable de par une apparence physique inhabituelle : grande taille, maigreur, et très forte myopie… Des symptômes liés en fait à la maladie génétique dont il souffre : le syndrome de Marfan. Dee Dee, rassuré peut-être sur son excentricité personnelle ou son impossibilité à s’adapter à la société américaine, adopte en tous cas sur le champ ce nouvel ami et se met à picoler avec lui, ça fait descendre les drogues. Pis ça tombe bien, car Jeffrey s’est lui aussi fait virer du domicile familial par son beau-père - psychologue de profession - et squatte donc la nuit le magasin de sa mère, une petite galerie d’art de Queens Boulevard nommée l’Art Garden. Dee Dee y emménage rapidement avec Jeffrey, les relations avec Maman ne s’étant pas vraiment améliorées. Il découvre que son coloc’, à l’instar de sa mère artiste, est un grand créatif… La nuit venue, Jeffrey fabrique de la « peinture » en mixant des carottes, de la laitue, des navets et des fraises pour peindre des «tableaux» dans le squat… Quand son génie ne s’exprime pas sur la toile, Il aime aussi enregistrer des sons, et Dee Dee devient ainsi son assistant : il est chargé de faire rebondir un ballon de basket des heures durant (dans quel état ?!) pendant que Jeffrey tient un micro au-dessus de cette incroyable installation artistique… Jeffrey le Génie passe heureusement à la vitesse supérieure en décrochant quelques temps plus tard (et contre toute attente de ses connaissances) le poste de chanteur d’un groupe de Glitter nommé Sniper. Il devient alors Jeff Starship. Finis les pieds nus, Jeff Starship arbore des platform boots qui lui arrivent aux genoux et pique les fringues, les bijoux et le maquillage de sa mère pour ses tenues de scène. Le groupe est bon et joue au Coventry deux fois par mois, honorant parallèlement plusieurs gigs au Max's

Kansas City, au moment où y débutent les

New York Dolls, les Dictators et

Kiss.

Parallèlement, Dee Dee finit par décrocher un job, comme quoi tout peut arriver dans la vie. Préposé au courrier dans un immeuble de bureaux, chargé du tri et de la distribution, Dee Dee déjeune tous les jours avec son pote John Cummings qui travaille à côté, puis le rejoint de nouveau le soir pour descendre des bières au Metropole avant de rentrer. Juste à côté du club dans lequel les deux amis se pintent, sur la 48ème, se trouve un magasin de musique, le Manny’s Guitar Store. Un soir de biture, mais surtout de paie, les deux compères décident d’unir leurs talents pour former un groupe et franchissent ensemble la porte du magasin. John se fend de 54$ pour s’offrir une nouvelle gratte, une Mosrite (modèle Ventures II) tandis que Dee Dee se paie sa première basse, une Danelectro. Nous sommes maintenant en Janvier 1974 et la Légende est en marche, bien qu’absolument personne n’eût pu l’imaginer.

Dee Dee ayant convaincu John (qui déteste les hippies) de donner à Jeffrey le poste de batteur, reste à trouver un endroit pour répéter. John appelle alors son ancien compère des

Tangerine Puppets, un émigré hongrois nommé Thomas Erdelyi. Et depuis la fin des Puppets en ‘67, Thomas a fait un sacré bout de chemin. Guitariste depuis plusieurs années dans un combo de Hard Rock baptisé Triad & Butch, mais également ingé son assistant au Record Plant Studio (il a notamment bossé sur le « Band Of Gypsys » d’Hendrix), Thomas est copropriétaire avec un certain Monte Melnick d’un local de répétition à Manhattan, le Performance studios, où répètent d’ailleurs les Dolls et

Blondie. Quand John raccroche, il n’en revient pas : non seulement son ex-bandmate leur ouvrira la salle gratos, mais il lui a même proposé d’être le manager de son nouveau groupe !

La première répét’, qui se déroule sous le regard effaré de Monte Melnick, s’avère digne du script des Sous-Doués. Jeffrey est incapable de monter sa batterie, Dee Dee qui devait -selon le plan prévu au bistrot- s’acquitter du chant et de la basse ne sait pas accorder son instrument, et s’arrête de jouer quand il se met à chanter, incapable de faire les deux en même temps… Il finit par tomber, complètement bourré, à la renverse sur son ampli qui ne se rallumera pas, meeeerde l’est tout cassé !!! … Pas découragés, les trois voyous reviennent cependant au local la semaine suivante, un poil plus affûtés. Jeff a même écrit deux chansons ("What’s Your Game ?" et "Suck You Buss") qu’il présente fièrement à ses potes afin qu’ils les apprennent. Dans un moment de lucidité – et c’est rare chez Dee Dee – le bassiste réalise que leur batteur chante mieux que lui et lui demande de passer au micro. Thomas qui regardait le début de la répét’, s’assied alors derrière les fûts pour filer un coup de main. Le line-up qui restera à la postérité vient de voir le jour. Thomas, un peu plus organisé que les autres (certes, ce n’est pas compliqué) et aimant savoir où il met les pieds, s’enquiert alors du nom du groupe. Et Dee Dee de répondre sans réfléchir (ça change) : «Pourquoi pas les

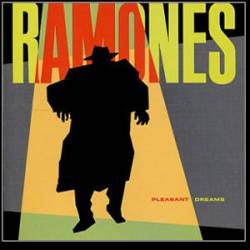

Ramones ?» John a alors l’idée d’ajouter les prénoms de chacun (Joey pour Jeffrey, Johnny pour John et Tommy pour Thomas) au patronyme secret du célèbre Scarabée et d’imposer un uniforme (jeans / perf) au gang. Les

Ramones ont désormais un nom, une famille et deux titres ! Quelle journée pour des branleurs !

Les répéts s’enchaînent aux Performance studios et tous les groupes qui y bossent connaissent bientôt leurs nouveaux collègues, mais leur réputation reste totalement catastrophique. Les Dolls,

Blondie ou

Television passent les voir… Uniquement pour se marrer ! On ne s’ennuie jamais avec les

Ramones qui deviennent bientôt les coqueluches du local, les stagiaires MDPH avec qui la bienveillance est de mise, les kids qu’on laisse jouer avec les guitares à la garderie pendant que les vrais musiciens travaillent ; et si tout le monde les adore, personne ne se fait d’illusion : jamais les pieds nickelés ne sortiront deux accords de suite sans faire de pains! Et ce pauvre Tommy qui joue avec eux, il est tellement gentil de donner de son temps pour les débiles du quartier!! Quelle charité d’âme !! …

Enfin, on connaît l’adage : mieux vaut avoir mauvaise réputation que pas de réputation du tout, et c’est ainsi que logiquement (ou pas), nos clochards célestes finissent par être contactés par Terry Ork, manager de Televison, mais surtout gérant de la programmation d’un tout nouveau club du Bowery, le CBGB… Le baptême du feu est sans appel : Le 16 août 1974, les

Ramones font un carton absolu lors de ce premier concert, auquel assistent évidemment tous les copains de cette scène émergente qu’on n’appelle pas encore Punk. Dans le public est aperçu également un certain

Lou Reed, totalement hilare de voir les faux frangins se battre sur scène après avoir raté une intro. Cette soirée signe le début d’une suite quasi-ininterrompue de concerts : la machine ne s’arrêtera que 22 ans plus tard, le 6 août 1996. Une petite tournée quoi ! Même si les maisons de disques restent méfiantes un certain temps, la suite devient inévitable: Danny Fields, l’ancien manager des Stooges, prend le gang sous son aile et les fait signer chez Sire Records pour 20 000 modestes $, cette somme incluant les frais d’enregistrement d’un premier opus. Nous sommes alors début 1976 et les

Ramones débarquent au Radio

City Music Hall pour s’acquitter de cette tâche sous l’égide du producteur Craig Leon. Ils n’y resteront que quatre jours, ce qui suffira à mettre en boîte l’album le moins cher de l’Histoire du Rock : 6400 $ !!!

A ce prix-là, on se doute qu’on va taper dans le minimalisme, et effectivement la recette est ultra basique, on n’a clairement pas fait appel à George Martin : la basse de Dee Dee sur l’enceinte de gauche, la gratte de Johnny sur celle de droite, et par-dessus ce bordel Tommy en lapin Duracell qui défonce tout tandis que Joey vient napper le micmac de sa voix nasillarde et sirupeuse. Et ça fonctionne ! Mais il faut quand même préciser que deux ans après leur premier gig approximatif au CBGB, les

Ramones ne sont plus ce groupe de tocards qu’on ne prenait pas au sérieux. Monte Melnick (devenu leur tour-manager) les supervise, et après un nombre incalculable d'heures en répét’ et plus de 80 dates en club derrière eux, on peut dire que les crayons sont désormais aiguisés. Les

Ramones ont totalement rôdé leur formule magique «1-2-3-4! / deux minutes à fond / pas de solo / on enchaîne : 1-2-3-4!» et sont en fait rentrés en studio totalement en place et fin préparés. Contrairement à ce qu’on pourrait penser de prime abord, il y a en fait du sérieux boulot derrière ce disque ! Pourquoi ces quatorze titres sont-ils tous des tubes en puissance qui s’impriment dans la tête pour y rester toute la journée ? Parce que si les trois ours mal léchés Dee Dee, Tommy et Johnny sortent les griffes et imposent à toutes les songs des rythmiques de grizzlis furieux venant tout droit de la planète Stooges, Joey, lui, fait couler le miel tel Winnie L’Ourson, et sublime ces morceaux avec des mélodies imparables, directement influencées par les patrons des 60s, à savoir les Beatles et surtout les Beach Boys (flagrant sur "Judy Is A Punk", sur "I Don’t Wanna Walk Around With You" par exemple ou encore sur la cover de

Chris Montez, "Let’s Dance"). Les

Ramones, au-delà de l’étiquette Punk rockers qui leur collera bientôt à la peau, sont surtout, quand on écoute attentivement leurs disques, de fabuleux hit-makers, sachant instinctivement dégainer le petit refrain qui va bien ou la petite « catchy touch » qui fait passer un riff de basique à inoubliable.

Quant à leurs lyrics simplets, ils ne le sont peut-être pas autant qu’ils veulent bien nous le faire croire (c’est d’ailleurs souvent ce qu’on disait à propos de Dee Dee)… Trouver les mots justes sans s’étendre est un exercice extrêmement compliqué, dans lequel Joey excelle. On a évidemment tous en tête le cri de guerre universel «

Hey, ho, let's go ! » de

Blitzkrieg Bop qui paraît tellement évident aujourd’hui bien qu’il tienne quand même du génie ; mais ce n’est pas tout… Au milieu de thèmes plus anecdotiques comme la drague ("I Wanna Be Your Boyfriend") ou « Massacre à la Tronçonneuse » ("Chainsaw"), Joey est également capable en huit petits mots de narrer de façon parfaite la froide violence de son quotidien urbain. "Beat on the brat with a baseball bat" décrit ainsi une mère de famille de

Forest Hills légèrement excédée qui poursuit son chiard dans la cité avec une batte de baseball… On n’est pas plus joyeux au croisement de "53rd & 3rd", où Dee Dee fantasme sur le fait d’égorger avec une lame de rasoir ses clients homos afin de se prouver qu’il n’est pas une « tapette » (Then I took out my razor blade - Then I did what God forbade -

Now the cops are after me - But I proved that I'm no sissy). [Et il n’est certainement pas anodin que Dee Dee s’empare du micro de Joey pour chanter ce break…] Dans "Tomorrow The World", c’est l’enfance brisée du bassiste en Allemagne qui est évoquée, alors qu’"Havana Affair" affiche la guerre froide en toile de fond… Oui, Joey sait aller à l’essentiel. D’ailleurs, comme les enfants, il veut ou il veut pas ! Et c’est ainsi que débute la célèbre et géniale série des I wanna / I don’t wanna (huit titres sur la période 1976-78). Sur ce premier album, Joey veut sniffer de la colle TOUT DE SUITE, et être ton boyfriend aussi, mais par contre il refuse d’aller à la cave (il s’y passe quelque chose de louche) et il veut pas non plus traîner avec toi, c’est clair ?? Aha qui pourrait ne pas aimer ce disque, c’est tellement fun ! Les critiques de l’époque ne s’y trompent d’ailleurs pas, et même si l’album se vend très peu, il est salué à sa juste valeur par la presse générale et spécialisée, Rolling Stone le qualifiant même d’«historic turning point».

Ah pardon ! J’allais oublier la référence tricolore en matière de Rock’n’roll, le chroniqueur de légende du 51, le seul « journaliste » qui après avoir descendu Highway To Hell dans un magazine national peut ensuite se payer le luxe de se pavaner à la télé avec un tshirt à son effigie devant une France amnésique ! Il n’a pas (encore) fait ça me direz-vous ? Mais si, il a fait ça, et les archives sont d’ailleurs curieusement compliquées à retrouver, enterrées profondément… Heureusement j’ai creusé pour vous et voilà le cadavre encore rouge de honte de ce qu’écrivait Môôôôôsssieur Philippe

Manœuvre à propos de cet opus dans le N°115 de Rock & Folk, paru en août 1976 : « Comment pourrait-on croire à cette nouvelle scène newyorkaise dont on nous rebat les oreilles à grands cris ? / Voici des gens qui ne parviendront jamais à sortir de ce trou de CBGB qui risque à défaut d’avoir été un tremplin de devenir leur tombe /

Ramones est le degré zéro du Rock fût-il punk / Je veux bien être pendu si en fait les

Ramones ne sont pas le groupe le plus propre et le moins dangereux du monde… » Visionnaire comme à chaque fois, l’ami Philou… Soyons honnêtes, pas autant que lorsqu’il écrivait à propos de

Freddie Mercury « la voix de castrat du chanteur me donne envie de gerber », mais quand même, une petite perle. Quel dommage qu’au lieu de publier la pompeuse (de fric) «Histoire Du Rock» juste à temps pour Noël et dans laquelle seront certainement glorifiés tous les groupes qu’il a descendus, le rocker-imposteur ne nous ressorte pas une anthologie de ses chroniques sponsorisée par Rires Et Chansons…

Évidemment, c’est enfoncer une porte grande ouverte que d’écrire aujourd’hui sur l’importance capitale de ce «

Ramones» qui fit exploser le Punk de l’autre côté de l’Atlantique l’année suivante. Alors pourquoi le chroniquer ? Outre le fait que je l’aime, j’avoue, je voulais surtout signaler discrètement à la maman d’un ami marseillais de ne plus prononcer le nom du groupe «les ramonaisses». L’influence bouillabaisse je veux bien, mais c’est gênant, peuchère, il faut arrêter ça maintenant !! Bon, je vous l’accorde, tout ça pour ça c’est un peu long. Alors j’en profite pour faire également deux spéciales-dédicaces, l’une au new-kid Jay «Grizzly» Goule (bienvenu chez nous) grâce à qui je finis enfin ce texte pour honorer un petit challenge animalier, et l’autre à l’ami Philou (le vrai, pas l’imposteur

Manœuvre) et à sa belle collection de pressages japonais

Ramonesques.

« Et je me disais que peut-être ces clochards célestes m'apporteraient la lumière. »

- Jack Kerouac, The Dharma Bums

RIP Dee Dee 1951-2002

RIP Joey 1951-2001

RIP Johnny 1948-2004

RIP Tommy 1949-2014

The Ramones : Ramones

The Ramones : Ramones

Quel bel hommage pour ce disque d'anthologie! Quand les branleurs changent le monde on s'amuse ferme. Merci vieux pour ces belles anecdotes, c'est que du grizzly géant ours. By the way il est terrible ce pressing japonais!

Philippe manoeuvre = Elizabeth Teyssier, non ? Voire l'autre con avec sa station Mir qui devait nous tomber sur la cafetiàre ?

En tout cas , chapeau bas, mec, pour cette fantastique chronique, passionnante de bout en bout

Je connaissais l'anecdote des Beatles qui avaient changé leur noms, mais je ne savais pas que ça avait débouché sur ce morceau de l'histoire du Rock. Et comme je lis actuellement une bio sur McCartney, je peux t'assurer qu'il n'est absolument pas au courant de cette anecdote.

Bravo.

Enorme pavé qui glisse crème...Un ramonage d'histoires en fait. Toujours un plaisir de se plonger dans les méandres des early years et de te lire. "Selon le plan prévu au bistrot", culte à mort comme la première répet... Chapeau !

Francky assure : "Et comme je lis actuellement une bio sur McCartney, je peux t'assurer qu'il n'est absolument pas au courant de cette anecdote."

Ah ben voilà, confirmation donc de ce que disait Zaz. Incroyable quand même!

Vous devez être membre pour pouvoir ajouter un commentaire